Der 12. Oktober: Tag der Rasse?

Der Mythos vom weißen Mann

Zum Originaltext auf Spanisch

Autor: Víctor Montoya

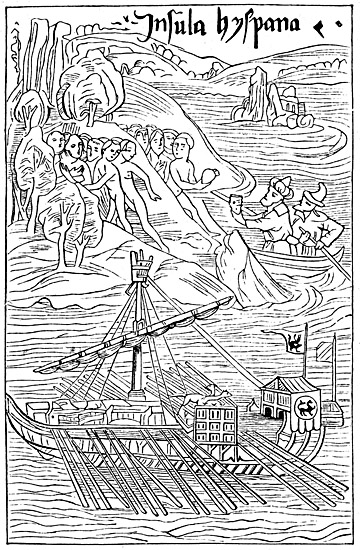

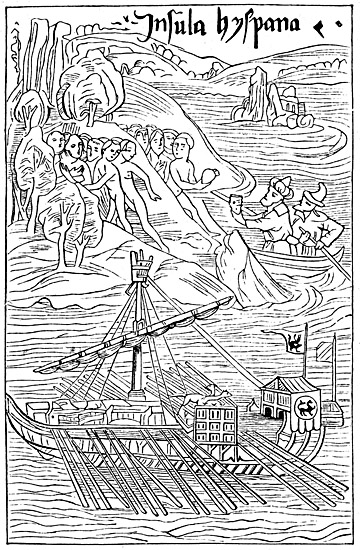

Ich erinnere mich, dass ich, als ich ein Kind und unwissend war, dachte, der 12.

Oktober sei der Tag der Amerikaner und Christoph Kolumbus, diese Gestalt mit

weißer Haut und Seidenwams, eine Art Indiana Jones. Als meine Klassenkameraden

begannen, ihre Nachnamen zu ändern, Mamani wurde zu Maisman, Quispe zu Quisbert

und Condori zu Condorset, überkamen mich jedoch Zweifel. Also begann ich, die

Ursache für diese seltsame Metamorphose zu suchen, bis ich sie in meinen

Schulbüchern fand. Der Admiral des Ozeans, Vizekönig der Ländereien der Neuen

Welt, Statthalter und Gouverneur, der weder aus Genua noch aus Portugal, aber

auch nicht aus Spanien stammte, war auf der Erde kniend abgebildet, den Blick

auf den weiten Himmel gerichtet, als wolle er Gott dafür danken, die lange und

anstrengende Überfahrt lebend überstanden zu haben. Er trug zwar weder einen

Helm noch eine Rüstung, hielt jedoch in der einen Hand ein königliches Banner

und in der anderen ein Schwert mit Verzierung und Parierstange. Hinter ihm waren

drei Karavellen zu sehen, die zwischen Himmel und Meer schwebten, während an der

Küste von Guanahaní, das ein Paradies ohne Schlangen oder Sünden zu sein schien,

die Indigenen mit kupferfarbener Haut, nackten Oberkörpern und verwunderten und

ängstlichen Blicken zum Vorschein kamen.

Ich erinnere mich, dass ich, als ich ein Kind und unwissend war, dachte, der 12.

Oktober sei der Tag der Amerikaner und Christoph Kolumbus, diese Gestalt mit

weißer Haut und Seidenwams, eine Art Indiana Jones. Als meine Klassenkameraden

begannen, ihre Nachnamen zu ändern, Mamani wurde zu Maisman, Quispe zu Quisbert

und Condori zu Condorset, überkamen mich jedoch Zweifel. Also begann ich, die

Ursache für diese seltsame Metamorphose zu suchen, bis ich sie in meinen

Schulbüchern fand. Der Admiral des Ozeans, Vizekönig der Ländereien der Neuen

Welt, Statthalter und Gouverneur, der weder aus Genua noch aus Portugal, aber

auch nicht aus Spanien stammte, war auf der Erde kniend abgebildet, den Blick

auf den weiten Himmel gerichtet, als wolle er Gott dafür danken, die lange und

anstrengende Überfahrt lebend überstanden zu haben. Er trug zwar weder einen

Helm noch eine Rüstung, hielt jedoch in der einen Hand ein königliches Banner

und in der anderen ein Schwert mit Verzierung und Parierstange. Hinter ihm waren

drei Karavellen zu sehen, die zwischen Himmel und Meer schwebten, während an der

Küste von Guanahaní, das ein Paradies ohne Schlangen oder Sünden zu sein schien,

die Indigenen mit kupferfarbener Haut, nackten Oberkörpern und verwunderten und

ängstlichen Blicken zum Vorschein kamen.

Meine Lehrerin, die eine Adlernase und vorstehende

Wangenknochen hatte wie die Prinzessinnen des Inkareichs, war die erste, die uns

die offizielle Version der Sieger übermittelte. Sie erklärte uns, dass Christoph

Kolumbus den zivilisierten Menschen repräsentiere, dessen physische und mentale

Geschicklichkeit ihn dazu gebracht hatte, die Geheimnisse des Ozeans zu erkunden

und Völker zu entdecken, die in Rückständigkeit und Unwissenheit lebten. Ich

glaubte ihr, so wie der Kirchgänger dem Geistlichen glaubt, ohne zu wissen, dass

sie uns in der Schule den Mythos vom weißen Mann lehrten und dass meine

Lehrerin, durch und durch indigen, mit der geliehenen Stimme der nach Blut und

Reichtum hungrigen Menschen sprach. Das, was sie den „Tag der Rasse” nannte, war

in Wahrheit der Tag gegen die Rasse – gegen ihre eigene Rasse. Abgesehen davon,

dass in Amerika, von Kanada bis Kap Hoorn, nach diesem Unheil bringenden 12.

Oktober 1492 nichts mehr so war wie zuvor.

Die zwei Seiten der

Conquista

Jahre später erfuhr ich beim Lesen eines Geschichtsbuches, dass Hernán Cortés

vom Norden und Francisco Pizarro vom Süden aus aufbrachen, die Ländereien zu

erobern, die auf den Namen Amerigo Vespuccis und nicht Christoph Kolumbus´

getauft waren, der in Vergessenheit starb und ohne zu wissen, dass er die Türen

zu einem unbekannten Kontinent geöffnet hatte. Einige glaubten, dort das

Paradies auf Erden gefunden zu haben, so wie der Jesuit León Pinelo, der im 18.

Jh. in einer Arbeit der Gelehrsamkeit zu zeigen versuchte, dass der Paraná,

der Orinoco, der Amazonas und der San Francisco die vier heiligen Flüsse seien,

die nach der Heiligen Schrift dem Paradies entspringen.

Jahre später erfuhr ich beim Lesen eines Geschichtsbuches, dass Hernán Cortés

vom Norden und Francisco Pizarro vom Süden aus aufbrachen, die Ländereien zu

erobern, die auf den Namen Amerigo Vespuccis und nicht Christoph Kolumbus´

getauft waren, der in Vergessenheit starb und ohne zu wissen, dass er die Türen

zu einem unbekannten Kontinent geöffnet hatte. Einige glaubten, dort das

Paradies auf Erden gefunden zu haben, so wie der Jesuit León Pinelo, der im 18.

Jh. in einer Arbeit der Gelehrsamkeit zu zeigen versuchte, dass der Paraná,

der Orinoco, der Amazonas und der San Francisco die vier heiligen Flüsse seien,

die nach der Heiligen Schrift dem Paradies entspringen.

Die Conquista war ein unvermeidbares Ereignis, sagte

die Lehrerin, da sie den Sieg der Zivilisation über die Barbarei bedeutete. Die

Weißen brachten den Fortschritt: die Bibel, das Schießpulver, die Schusswaffen,

die Navigationsgeräte, den Merkantilismus, das Eisen, das Rad und andere Dinge,

während die Indigenen noch Federkopfschmuck trugen und barbarische Religionen

ausübten. Das, was die Lehrerin jedoch nicht erwähnte, war die kulturelle und

wissenschaftliche Blüte der präkolumbischen Kulturen: die Tatsache, zum

Beispiel, dass die Mayas einen Kalender erstellt hatten, der viel genauer war,

als der des Westens, dass sie in der Mathematik das Vigesimalsystem nutzten und

eine ähnliche Schrift wie die ägyptischen Hieroglyphen verwendeten; dass in der

Inkakultur Terrassen und Kanäle für die landwirtschaftliche Produktion gebaut

wurden, sie die Trepanation von Schädeln vornahmen und ein Sozialsystem hatten,

das Gemeineigentum des Bodens respektierte und wo alle Mitglieder der

Gemeinschaft an der Errichtung öffentlicher Bauten mitwirkten. Alles in allem

sprach die Lehrerin nicht davon, wozu die präkolumbischen Völker in der Lage,

sondern nur von dem, wozu sie nicht fähig gewesen waren.

Jedes Jahr am 12. Oktober beim Feiern des „Tages der

Rasse” mit einem Festakt erinnerte uns der Direktor der Schule daran, dass mit

den Schiffen Christoph Kolumbus´ und im Gepäck der Konquistadoren „der

politische Pluralismus, die Freiheit und der Schutz, mit denen die Indigenen

überhäuft wurden,” ankamen. Niemand jedoch erinnerte uns daran, dass mit diesen

Schiffen auch tödliche Krankheiten kamen, und dass mit denselben Rucksäcken, mit

denen sie die Heilige Inquisition, Gewalt und Terror brachten, Gold und Silber

geraubt wurde, um es in die Truhen der Unternehmer von Genua und Antwerpen zu

geben und dieses in Europa den prächtigen Barock der Monarchien und den

entscheidenden Aufschwung des westlichen Merkantilismus finanzierte.

Mehr als ein halbes

Jahrtausend Diskriminierung und Rassismus

Der Direktor sprach mit Bewunderung von der Heldentat

Christoph Kolumbus´ und dem christlichen Glauben, den uns die Konquistadoren

eintrichterten, aber niemand verlor ein Wort über die Plünderungen und den

verheerenden Genozid, der an den Indigenen begangen wurde, über neue Glauben und

Bräuche, die mit aller Gewalt aufgezwungen wurden, und, was das Wichtigste ist,

über die soziale und rassische Ausgrenzung der Indigenen und Schwarzen in den

neuen Kolonien, wo die Kreolen zu den Besitzern und Herren über die eroberten

Ländereien wurden. Mit dem Recht, Vorteile und soziale und wirtschaftliche

Privilegien zu genießen, aber auch mit dem Anspruch, die herrschende Klasse zu

stellen. Eine Vorherrschaft der Weißen, die sich seit dem 12. Oktober 1492 in

dem latenten Rassismus widerspiegelt, der dem kollektiven Unterbewusstsein

Amerikas innewohnt, wo nicht wenige Indigene und Schwarze ihre Identität

wechseln: Sie ändern ihre Sprache, ihren Namen und ihre Kleidung, der Schwarze

bleibt jedoch schwarz, auch wenn er sich in Seide kleidet, und der Indigene,

selbst wenn er einen Doktortitel und einen europäischen Nachnamen hat, bleibt

dennoch durch und durch indigen.

Als ich die Schule beendete, begriff ich, dass Wahrheit

und Lüge derselben Geschichte von demjenigen abhängen, der sie erzählt. Denn,

als ich begann, die Version der Besiegten zu lesen, derer von unten, merkte ich,

dass die Ankunft der Europäer auf dem amerikanischen Kontinent eine blutige

Heldentat war und die christliche Religion, die als Mittel des Kampfes für die

Unterdrückten entstanden war, sich während der Conquista in ein Mittel der

Unterdrückung verwandelt hatte, dass die so genannte „Entdeckung Kolumbus´” die

Auslöschung großer Zivilisationen zur Folge hatte und dass der 12. Oktober kein

Datum zum Feiern, sondern zum Nachdenken ist.

Trotz alledem brachte uns meine Lehrerin die

Selbstverachtung bei wie jemand, der lehrt, zwischen weiß und schwarz zu

unterscheiden, denn in ihrem Unterricht sprach sie abwertend über die Indigenen

–vielleicht mit mehr Grausamkeit als Pizarro und Cortés und mit weniger

Mitgefühl als Bartolomé de Las Casas und Vitoria– und weil das Wissen, das sie

uns aus den offiziellen Geschichtsbüchern vermittelte, nicht der Version der

Besiegten, sondern der der Sieger entsprach.

Seitdem sind einige Jahre vergangen, ich bin kein Kind

mehr, und sie ist nicht mehr am Leben. Was ich jedoch nicht länger hinnehmen

kann, ist, dass der 12. Oktober weiter als „Tag der Rasse” gefeiert wird,

obwohl wir, die Mestizen Amerikas, so sehen wir uns im Spiegel Europas, nicht

aufhören werden, Bastarde der Conquista zu sein, aus Raub und Vergewaltigung,

wie es die Söhne der Malinche in Mexiko und die Töchter von Atahuallpa in Peru

waren.

Wenn uns also noch ein Fünkchen Anstand bleibt, sollten

wir den Mut haben, uns einzugestehen, dass das Einzige, was wir aus mehr als

einem halben Jahrtausend Raub und Kolonialisierung geerbt haben, die Scham vor

dem ist, was wir sind. Diese soziale Pyramide, in der das Dunkle unten und das

Helle an der Spitze ist und wo die Hautfarbe und der Nachname nach wie vor zu

den entscheidenden Faktoren gehören, die sowohl die soziale als auch die

wirtschaftliche Stellung des amerikanischen Menschen bestimmen.

————————

Übersetzung aus dem Spanischen: Monika

Grabow

Bildquelle: Public Domain.

Originaltext auf Spanisch:

El mito del hombre blanco

El 12 de octubre, ¿Día de la Raza?

Recuerdo que cuando era niño e

indocumentado, pensaba que el 12 de octubre era el día de los americanos y

que Cristóbal Colón, ese personaje de piel blanca y jubón de seda, era una

especie de Indiana Jones. Pero me entró la duda cuando mis compañeros de

clase empezaron a cambiarse el apellido, pues el Mamani se convirtió en

Maisman, el Quispe en Quisbert y el Condori en Condorset. De modo que empecé

a buscar la causa de esa extraña metamorfosis, hasta que la encontré en mis

libros de texto. . El Almirante de la Mar Océana, Virrey de las tierras del

Nuevo Mundo, Adelantado y Gobernador, que no era de Génova ni de Portugal,

pero tampoco de España, aparecía en la ilustración postrado de rodillas, la

mirada tendida en el ancho cielo, como agradeciendo a Dios por seguir con

vida tras una larga y fatigosa travesía. Aunque no tenía casco ni armadura,

llevaba en una mano el pendón real y en la otra una espada con guarnición y

gavilán.

Detrás de él se veían las tres carabelas flotando

entre el cielo y el mar, mientras en la costa de Guanahaní, que parecía un

paraíso sin serpientes ni pecados, asomaban los indígenas de piel cobriza,

torsos desnudos y miradas de pasmo y de temor.

Mi maestra, que tenía la nariz aguileña y los pómulos

prominentes como las ñustas del imperio incaico, era la primera en

transmitirnos la versión oficial de los vencedores.

Nos explicaba que Cristóbal Colón representaba al

hombre civilizado, cuya destreza física y mental lo llevó a descubrir los

misterios del océano y a encontrar pueblos que vivían en el atraso y la

ignorancia. Yo la creía como el feligrés le cree al cura, sin saber que en

la escuela se nos enseñaba el mito del hombre blanco, y que mi maestra,

indígena por los cuatro costados, hablaba con la voz prestada de los hombres

sedientos de sangre y de riquezas, pues lo que ella llamaba el Día de la

Raza, en realidad, era el día contra la raza -contra su propia raza-, aparte

de que en América, desde el Canadá hasta el Cabo de Hornos, nada volvió a

ser lo mismo desde aquel fatídico 12 de octubre de 1492.

Las dos caras de la conquista

Años después, leyendo un libro de

historietas, me informé de que Hernán Cortés por el norte y Francisco

Pizarro por el sur se lanzaron a conquistar las tierras bautizadas con el

nombre de Américo Vespucio y no de Cristóbal Colón, quien murió en el olvido

y sin saber que abrió las puertas de un continente desconocido, donde

algunos creían haber encontrado el paraíso terrenal, como el jesuita León

Pinelo, quien, en el siglo XVIII y en un trabajo de erudición, intentó

demostrar que el Paraná, con el Orinoco, el Amazonas y el San Francisco eran

los cuatro ríos sagrados que, según las Sagradas Escrituras, nacían del

Paraíso. La conquista fue un hecho inevitable -decía la maestra-, porque

implicó la victoria de la civilización sobre la barbarie.

Los hombres blancos traían consigo el adelanto: la

Biblia, la pólvora, las armas de fuego, los instrumentos de navegación, la

economía mercantilista, el hierro, la rueda y otros, mientras los indígenas

seguían luciendo tocados de plumas en la cabeza y profesando religiones

bárbaras.

Pero lo que la maestra no mencionaba era el

florecimiento cultural y científico de las civilizaciones precolombinas,

como el hecho de que los mayas hubiesen confeccionado un calendario mucho

más exacto que el de Occidente, que empleaban el sistema vigesimal en

matemáticas y usaban una escritura similar a los jeroglíficos egipcios, que

en el incario construyeron terrazas y canales para la producción agrícola,

que practicaban la trepanación de cráneos y tenían un sistema social que

respetaba la comunidad colectiva de la tierra y donde todos los miembros de

la comunidad colaboraban en la construcción de obras públicas.

En síntesis, la maestra no hablaba de lo que los

pueblos precolombinos fueron capaces, sino sólo de lo que no fueron capaces.

Cada 12 de octubre, al celebrar el Día de la Raza en un acto cívico, el

director de la escuela nos recordaba que en las naves de Cristóbal Colón y

en las alforjas de los conquistadores llegó -el pluralismo político, la

libertad y la protección que se prodigó a los indígenas.

Pero nadie nos recordaba que en esas mismas naves

llegaron enfermedades mortales, y que en esas mismas al-forjas, en las

cuales trajeron la santa Inquisición, el crimen y el terror, se robaron el

oro y la plata que fueron a dar en las arcas de los empresarios de Génova y

Amberes, y que financió en Europa el barroco esplendor de las monarquías y

el decisivo despegue del mercantilismo occidental.

Más de medio milenio de discriminación y racismo

El director nos hablaba con

admiración de la gesta de Cristóbal Colón y de la fe cristiana que nos

inculcaron los conquistadores. Pero nadie decía una palabra sobre las

depredaciones y el arrasador genocidio cometido contra los indígenas; sobre

las nuevas creencias y costumbres impuestas a sangre y fuego; importante,

sobre la marginación social y racial de indígenas y negros en las nuevas

colonias, donde los criollos se convirtieron en los amos y señores de las

tierras conquistadas, con derecho a gozar de ventajas y privilegios sociales

y económicos, pero también con derecho a ser la clase dirigente; una suerte

de supremacía del hombre blanco que, desde el 12 de octubre de 1492, se

refleja en el racismo latente que habita en el subconsciente colectivo de

América, donde no pocos indígenas y negros cambian de identidad: cambian de

lengua, cambian de nombre y cambian de vestimenta, aunque el negro vestido

de seda, negro se queda, y el indígena, así tenga el título de doctor y el

apellido de europeo, sigue siendo indígena hasta la médula de los huesos.

Cuando terminé la escuela, comprendí que la verdad y

la mentira de una misma historia dependía de la voz que la contaba, pues

cuando empecé a leer la versión de los vencidos, de los de abajo, me di

cuenta que el arribo de los europeos a tierras americanas fue una gesta

sangrienta y que la religión cristiana, nacida como un instrumento de lucha

a favor de los oprimidos, se convirtió en un instrumento opresor durante la

conquista, que el llamado descubrimiento de Colón implicó el exterminio de

vastas civilizaciones y que el 12 de octubre no era una fecha para celebrar

sino para reflexionar.

Con todo, mi maestra nos enseñó el autodesprecio,

como quien enseña a diferenciar lo blanco de lo negro, por que en sus

lecciones hablaba peyorativamente del indígena - quizás con más crueldad que

Pizarro y Cortés, y con menos compasión que Bartolomé de Las Casas y

Vitoria- y porque los conocimientos que ella nos transmitía de los libros

oficiales de historia no correspondía a la versión de los vencidos sino de

los vencedores.

Desde entonces han pasado varios años, yo dejé de ser

niño y ella dejó de existir.

Pero lo que no puedo ya aceptar es el hecho de que se

siga celebrando el 12 de octubre como el Día de la Raza, a pesar de que

nosotros, los mestizos de América, así nos veamos la cara en los espejos de

Europa, no dejaremos de ser los hijos bastardos de la conquista, del despojo

y la violación, como lo fueron los hijos de la Malinche en México y las

hijas de Atahuallpa en el Perú.

Ahora bien, si aún nos queda un poco de sangre en la

cara, tengamos el coraje de reconocer que lo único que heredamos en más de

medio milenio de rapiña y colonización, es la vergüenza de ser lo que somos,

esa pirámide social donde lo oscuro está en la base y lo claro en la

cúspide, y donde el color de la piel y el apellido si-uen siendo algunos de

los factores que determinan la posición tanto social como económica del

hombre americano.

Víctor Montoya

Victor Montoya

(* 21. Juni 1958 in La Paz) ist ein bolivianischer Schriftsteller und

Journalist. Er zählt zu den wichtigsten Vertretern der modernen bolivianischen

Literatur.

Victor Montoya